鲍鱼最新地域网名2021(此鲍鱼非彼鲍鱼)

鲍鱼最新地域网名2021(此鲍鱼非彼鲍鱼)

郭晔旻

在中式筵席里,鲍鱼当然是一种珍味,有人甚至将其称作“海味之冠”。有趣的是,在古籍里,对鲍鱼的评价却大不一样。比如,《孔子家语·六木》里就用“鲍鱼之肆”散发出的恶臭,比喻坏人成堆的地方。古今如此之大的反差,究竟是怎么造成的呢?

张冠李戴

其实,早期中国古籍里所说的“鲍鱼”两字,与今天所指之物根本大相径庭。“鲍”这个字,在东汉的《说文解字》里就有记载,“鲍,饐鱼也。”“饐”的意思是食物经久而变味腐臭。以此看来,“鲍”就是一种处理鱼的方式,即腌渍。而“鲍鱼”指的自然也就是“盐渍咸鱼”了。盐渍咸鱼散发出的味道自然非常浓烈,无怪乎《孔子家语·六木》会留下“与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”这样的千古名言了。同样道理,公元前210年,秦始皇在巡游天下途中去世。秘不发丧的李斯、赵高等人为掩人耳目,才会想出“乃诏从官令车载一石鲍鱼”的主意。这正是用盛夏时节“鲍鱼(咸鱼)”的腥臭味来遮盖始皇帝尸体腐烂发出的恶臭而已。

“鲍鱼”原来指“咸鱼”

反观现代所称的“鲍鱼”,似乎不太可能散发如此浓烈刺鼻的恶臭。虽然名字里有个“鱼”字,但与“鲸鱼”、“鳄鱼”乃至“娃娃鱼(大鲵)”一样,如今概念里的“鲍鱼”根本与鱼类毫无瓜葛。它反倒是跟田螺之类沾亲带故,是一种海洋腹足纲软体动物——也就是海螺。其外形有如同人的耳朵,所以在英语里有个别称就叫做“海耳(sea ears)”。鲍鱼有一个墨绿色低扁而宽的贝壳,螺旋部只留痕迹,占全壳的极小部分。壳表面粗糙而坚硬,壳的边缘有七个或九个呼吸小孔,像是谁给扎的一溜耳眼,有的地方叫“七孔螺”或“九孔螺”。古人最初发现鲍鱼是以腹部在海底爬行,所以把它叫做“鳆鱼”。《说文解字》里就写道,“鳆,海鱼也”。其实,腹部肌肉就是它的足,通称“腹足”。

现代概念里的鲍鱼

既然原本叫做“鳆鱼”,后来又是如何跟咸鱼的泛称“鲍鱼”混淆起来的呢?这就是明代音韵学家陈第在《毛诗古音考》中所总结的“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”。考察“鳆”这个字,在北宋成书的《切韵》与《集韵》里都有“房六切”这个“反切(前字切声母,后字切韵母和声调)”。《阿房宫赋》的读者或多或少都了解,“房”这个字,其古代声母读做“重唇音”,跟“旁”一样。所以唐代学者颜师古在为“鳆”字做注释的时候就提到,其读音“与薄同”。晚唐以后,汉语里的“轻唇音(f、v)”从“重唇音(p、b)”里分化了出来,所以“鳆”这个字今天要读成“复”这个音。但在民间口语里,用来指代“鳆鱼”的“重唇音”读法仍旧延续了下来,变得与书面文字脱节,反而跟“鲍”的读音相类。因此明代人谢肇淛在《五杂俎》已经发现,“鳆(鱼)”“今人读作鲍(鱼)”。清代的金埴也在《巾箱说》里记载,当时的北方人“呼鳆鱼为庖鱼”。其影响所及,很快“南方亦相率呼为庖”了。

大体到了明清年间,“鳆鱼”就颇有些莫名奇妙地变成了咸鱼(“鲍鱼”)。对于这样的“张冠李戴”,古人其实还是相当清楚的。乾隆五十五年(1790)的进士桂馥在《札朴》中说:“登州(今属山东)以鲍鱼为珍品,实即鳆鱼也。”比之稍晚些时候,嘉庆年间(1796-1820)的进士,官至户部主事的郝懿行在《晒书堂笔录》里也指出,“鳆鱼也通作鲍鱼,文字假借,古人弗禁也。”

古人好鳆

这些古代文士纷纷要替当时世人口中的“鲍鱼”“正名”,自然是因为“鳆鱼”乃是一种海中珍味。“读为鲍,非乱臭者也”,远非腥臭的腌鱼可比了。

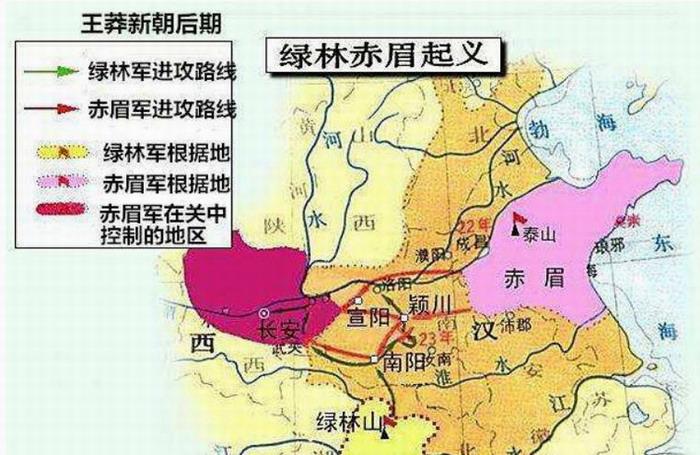

从史籍记载来看,最晚到汉朝,鳆鱼已经在上层人物的餐桌上风行。这就是北宋的大诗人兼大美食家苏东坡在《鳆鱼行》里所提到的“两雄一律盗汉家,嗜好亦若肩相差”。诗中的“两雄”,便是篡了西汉的王莽,与儿子辈篡了东汉的曹操。两人都有一个爱好,喜欢吃鳆鱼。王莽当上“新朝”皇帝没多久,天下义兵四起,“绿林”、“赤眉”两股势力日益强大。王莽的心情自然好不到哪里去。不过,就算在饭也吃不下的忧虑心情下,王莽还是没有忘记喝酒吃鳆鱼。班固在《汉书》里写下“莽忧懑不能食,亶饮酒,啗鳆鱼”这句话的本意当然是嘲讽乱臣贼子王莽的窘态,却也在无意之中揭示了鳆鱼的美味。至于“奸雄”曹操,他也是一位热衷鳆鱼的吃货。以至于他去世后,儿子曹植祭奠乃父时,总要把鳆鱼当作贡品——因为“先主(指曹操)喜食鳆鱼,前已表徐州臧霸送鳆鱼二百”。

王莽政权被起义推翻

魏国的京城在洛阳(今属河南)。曹植之所以舍近求远,要求徐州臧霸送来鳆鱼,是因为当时的“徐州”(相当于今天的苏北及鲁南一带)地近鳆鱼产地的缘故。古时的鳆鱼多产于山东沿海,尤以胶东半岛出产者为绝品。起码到南朝时期,江南人尚不知从本地海域采捕鳆鱼。《南史·褚彦回传》这样记载:“时淮北属魏,江南无复鳆鱼”,于是鳆鱼身价倍增,一条贵至三千钱。“三千钱”是个什么概念呢?据同时期的《齐民要术》里说,到劳务市场出一天三十钱的工资,工人都会抢着来干活。换句话说,雇工不吃不喝干三个来月,就可以买得起一条鳆鱼了。西晋前期以奢靡著称的何曾一天伙食费高达一万钱,他还觉得没有下筷子的地方。但要是换在南北朝时的江南,一万钱也就能买三条鳆鱼而已,每天光吃这点,不饿死也难。当时,褚渊(字彦回,435-482)的好友送给他30枚鳆鱼,实在可以说一份厚礼。褚渊虽然做了南朝宋文帝(424-453年在位)的附马,仍旧十分清贫。于是他的门生建议:“不如把鳆鱼卖掉,换得十万钱”。谁知褚渊听后竟十分生气,厉声对门生说:“我虽然贫寒,再穷也不能拿朋友送的珍贵礼物去发财”。说罢就将这些鳆鱼煮熟和家人一起分着吃了。纵观褚渊其人,虽因坐视萧道成篡宋而名节有亏,但这个不爱钱财的典故,还是相当有名的。

到了宋代,人们对海珍品开始品头论足,好事者甚至排列其美食位次,不少人已将鳆鱼奉为海珍之首。其中表现抢眼的就是苏轼。这位“老饕”在出任登州(今山东烟台一带)知府时有幸在当地吃到了鳆鱼,简直赞不绝口。在他看来,酒席宴上鳆鱼是压倒一切的美肴,过去被人津津乐道的肉芝、石耳、醋芼、鱼皮等佳肴,若与鳆鱼相比都得甘拜下风。晚些时候,金代诗人刘迎在《鳆鱼》诗里也感叹,过去总是夸奖江瑶柱(干贝)鲜美,吃过鳆鱼后,才知鳆鱼之鲜美更胜于江瑶柱。希望以后在宴席中鳆鱼不要论数计算,越多越好。此公对美食的渴望,可以说是很诚实了。

江瑶柱(干贝)

既然如此,达官显贵的餐桌上自然也少不得鳆鱼(当时已有“鲍鱼”的说法)。明朝的万历皇帝最喜欢用鲍鱼、海参、鱼翅共烩一处,命为“烩三事”,并“恒喜用焉”。清朝乾隆南巡时,接驾菜中就有“鲍鱼珍珠菜”。这道菜是用极嫩的玉米棒烩制鲍鱼,以鸡汁入味,醇和汁浓,食之丰腴细嫩。大美食家袁枚对于吃鲍鱼也有自己的心得。《随园食单》记载:“鳆鱼炒薄片甚佳,杨中丞家削片入鸡汤豆腐中,号称‘鳆鱼豆腐’,上加陈糟油浇之。庄太守用大块鳆鱼煨整鸭,亦别有风趣。”据说,当时沿海各地高官上京“面圣”时,大都进贡干鲍为礼品,一品官吏进贡一头鲍鱼,七品官吏进贡七头鲍鱼,以此类推,一头鲍就是一斤仅有一只鲍鱼,七头鲍是一斤有七只鲍鱼。前者的价格比后者可能要高出十来倍。晚至民国年间,北京著名的官府菜代表“谭家菜”里就有两道名菜,名曰“红烧鲍鱼”与“蚝油鲍鱼”。

蚝油鲍鱼

不止“稀为贵”

从汉代到现在,历时两千多年。鲍鱼为何能够得到历朝历代食客的青睐呢?鲍鱼肉是指鲍鱼的腹足,除鲜食外,可加工成罐头或鲍鱼干,其味鲜美。南宋词人周密就把可以吃到鲜活的鲍鱼,比作“口腹之嗜,无不极其至”。

美味当然是个成为美食的“必要条件”,但能够上升到“珍味”的地步,还是与鲍鱼的数量有关——毕竟,“物以稀为贵”是亘古不变的道理。一方面,鲍鱼在贝类家族中本就属于生长比较慢的种类。据说由幼鲍长至壳长7厘米可以上市需要3年多的时间。

另一方面,纵然幼鲍长成,捕捞起来也不是件容易的事情。按照乾隆年间成书的《诸城县志》的说法,“鳆鱼附石崖,善没者入水取之,非若他鱼可举网得也”。鲍鱼生活在海底礁石上,比起撒网即可捕获的鱼类困难得多。捕捞者往往用麻绳一头系在腰上(另一头绑在舵尾),然后屏一口气,潜到水下五六十丈的地方。古时无现代潜水设备,仅凭渔人水性,冒着海上的狂风巨浪,在深水处作业,听来已然令人却步。但要成功捕捞鲍鱼,不仅需要渔民潜水,就是用长柄铲从岩石上获得鲍鱼也要有一定工具和技巧。鲍鱼的吸附力很强,必眼明手快、出其不意方能取下。否则,一俟鲍鱼有察,死死黏在岩上,则会功亏一篑。《山堂肆考》这样记载:“海人泅水取之,乘其不知,用力一捞则得。苟知觉,虽斧凿亦不脱也”。为此,有着丰富的鲍鱼捕捞经验的胶州渔民总结,“故海错惟此种最难取”。

捕捞鲍鱼

除珍稀难得之外,鲍鱼的名贵之处,还与中国传统饮食文化中“食补”的学说有关。中国古代食家一直认为鲍鱼是一种对身体十分有益的滋补食物。李时珍更是说:鲍鱼“主治目障医痛,青盲。久服,益精轻身。”清人汪绂在《医林纂要》也记载,吃鲍鱼可“补心缓肝,滋阴明目,又可治骨蒸劳热,解妄热,疗痈疸,通五淋,治黄疽。”

既然药食俱佳,食客对鲍鱼趋之若鹜本已在意料之中。更何况,“鲍鱼”取代“鳆鱼”成为通名之后,形成了一个意想不到的效果,“鲍者包也,鱼者余也”。“鲍鱼”的谐音即是“包余”,意喻钱包里有用之不尽的余钱。由于这个原因,在讲究“口彩”的食客眼中,鲍鱼俨然成为与“发菜(“发财”)”类似的,餐桌上必备的“吉利菜”之一。

鲍鱼红烧肉

这些看法当然不是无懈可击的。比如,有人就揶揄,把猪肉当鲍鱼,以大量老鸡火腿高汤长时间烹煮过后,味道也会和鲍鱼一样。另外一些论者则从营养学角度出发,也指出鲍鱼和鸡蛋所含的蛋白质相差不大,其他营养成分如钙、铁、锌、硒、维生素的含量也没有特别的优势,在提供营养方面,和其他海产品相差不多。虽然如此,直到现在,在大众的心目中,“鲍鱼”仍旧是清代学者王士禛在《香祖笔记》里称赞的“海族之冠”。至于它指代“咸鱼”的本义,恐怕早已湮没在了历史之中。

参考文献:

杨强:《北洋之利:古代渤黄海区域的海洋经济》,江西高校出版社,2003

张宇光:《吃到公元前:中国饮食文化溯源》,中国国际广播出版社,2009

冯桂容:《鰒鱼与鲍鱼关系探讨》,齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2013年第1期

责任编辑:熊丰

校对:刘威

-

- 各等级干海参的价钱是多少?

-

2023-10-29 11:52:29

-

- 董洁和王大治结婚照(王大治董洁双双出轨)

-

2023-10-29 11:51:14

-

- 月光鱼是什么样的鱼(黑尾月光鱼是胎生还是卵生)

-

2023-10-29 11:50:15

-

- 袁弘刘诗诗吻戏(刘诗诗袁弘为胡歌新片包场)

-

2023-10-29 11:48:45

-

- 重庆红衣小男孩真相(重庆红衣男孩真相)

-

2023-10-29 11:46:15

-

- 关于老师的故事(来听听这两位老师的故事)

-

2023-10-29 11:43:45

-

- 祝福祖国繁荣昌盛(祝福伟大祖国更加繁荣昌盛)

-

2023-10-29 11:41:16

-

- 月球三眼女尸(月球发现三眼女尸是真是假)

-

2023-10-29 11:38:46

-

- 陈冠希和余文乐(陈冠希、余文乐恩怨始末)

-

2023-10-29 11:36:16

-

- 哪些明星吸毒(17位涉毒明星演员编导)

-

2023-10-29 11:33:46

-

- 释明心没出家的照片(最帅和尚释明心执意出家)

-

2023-10-29 11:31:17

-

- 适合深夜开车的污段子(讲最污的段子)

-

2023-10-29 11:28:47

-

- 大陆男演员大全(150位中国当红男演员存库一览)

-

2023-10-29 11:26:17

-

- 重生之设计师的崩溃情路(磨人蛇精业主已逼疯设计师)

-

2023-10-29 11:23:48

-

- 香港女明星图片(10位红颜薄命的香港女星)

-

2023-10-29 11:21:18

-

- 河北巨力集团(河北双胞胎兄弟创业四十年)

-

2023-10-29 11:18:48

-

- 8633副机长被开除的原因(为什么川航3U8633事故中)

-

2023-10-29 11:16:19

-

- 刘强东前妻为什么离婚(刘强东章泽天离婚风波)

-

2023-10-29 11:13:49

-

- 水均益前妻(水均益前妻王君)

-

2023-10-29 11:11:19

-

- 堕落的女教师(变态教师的堕落之路)

-

2023-10-29 11:08:50

白鹿原白灵原来是谁(请问白鹿原导演)

白鹿原白灵原来是谁(请问白鹿原导演) aac音频怎么转换成mp3格式(小白新手看过来)

aac音频怎么转换成mp3格式(小白新手看过来)