惊奇造句子一年级简单(惊奇造句一年级下册)

惊奇造句子一年级简单(惊奇造句一年级下册)

文/鲁敏

1

开始,他不知道自己喜欢地图,就像少年人起初不知道自己中意酒、中意女人,总要等到第一次真正的遇见。地理课上,讲到气候与矿产分布,他依旧木然,以为只是一门功课而已。但当老师展开挂图,一种失血般的压力突然袭来,那毫无规则、无比繁复的线条,让他目光躲闪、浑身一阵阵发紧。

不久,地理课进入了铁路部分,并停在那里,整整讲了半个学期。老师往台上一站,“某某某”,喊一个同学,“说说共有几条铁路线经过襄樊市?”或者,“把陇海铁路沿线站点背一遍。”他念的这个专业,叫邮政调度,将来要编排邮件运输线路的,地理算是主课,尤其对交通部分,每一条省际铁路线,都要求烂熟于心。有一次,老师把小测验的试卷贴在教室后一一讲评,考题之一是画出东北三省铁路图。他惊奇地发现,全班数他画得最好,整张弯曲交叉的铁路网像是从纸上自动浮现,精确、优美。

老师表扬了他,他也在心里表扬了自己。这一表扬,就像盖了个钢印的图章,他认为:他与地图,从此是不可分了。

地图,也跟酒或女人一样,一旦进去,便是没有穷尽。一本红皮子的《中国地图册》,1966年第1版、1983年9月第5版、1986年7月第18次印刷,印数9292001——9892000。他默念这串数字,感到一阵模糊的认同与激动,有990万的人都有这本书!他得空便看,换了好几回书皮,越看越觉得有趣极了,哪怕仅仅是那些小旮旯地名,也足以让他流连忘返:财神、可乐、启蒙(此三地在贵州),伶俐、小董、葡萄(在广西),勒马、张弓、射桥(这是在河南);更有无数的同名之地,如永乐、盘石、响水、宝山之类。

像吮吸一枚巨大而不规则的硬糖,他耐心、仔细地舔,一个省一个省地按顺序来,察看河流的走向,湖泊的形状,铁道的蜿蜒——出神入化,似繁实简,永无雷同。当然也有色彩。行政图的色彩意义不大,有一个四色理论:不论多么复杂的地图,要使相邻两个区域的颜色不同,只需四种颜色就足够了。他开始不信,找了许多的图比画,最终满意地确认。地形图上,他则会对海拔5000米以上的紫色表示虔诚的敬意,对6000米以下的深蓝,想象葬身海底的窒息。

他与地图的亲密关系,一直延续到中专毕业。十八岁工作,他没做成调度员——那个,一个省也不需要几个。他成了跑线的,宁京线上做邮件押运员,装卸、看管、点数邮袋,在铁轨的“哐哐哐”声中,永远那么滑稽地摇摇晃晃。

这工作,正好与他所钟情的地图有一些关系。不是吗?顺着地图上的铁路线来来往往,这个,也有意思的。

2

我碰上他的时候,他在线上跑了五年,精瘦,看相稍显老,但神采奕奕,有种特殊的光泽。大约邮政车厢里平常难得有外人,他很主动地跟我闲扯,讲到他与地图的缘起,用投入而诚恳的语调。看到一个人这样肯定自己的癖好,是件愉快的事。我认为他是个特别的人。

我把他的话记在本子上,算是采访。其时,我在一个不大景气的杂志社实习,杂志新开了一个栏目:“职业秀”,下一期选了火车押运员,要派记者出来跟他们——这是没有红包的苦差——派的便是我。从南京到北京,再从北京回南京,前后两夜一天。

他们押的是夜车,且每个停靠站点都要与地面交接邮件,故四个押运员分两组轮流睡觉。一共两张铺,“你睡!你睡!”他们对我客气,像让菜、让饭一样,特地让给我一张。“你们睡!你们睡!”我也客气。我没打算睡——车厢里满是邮袋,每到站装卸一次,虽有人拖地板擦桌子,可依然有种脏兮兮、不安定的感觉。

另外三个押运员,一个是班长,年长,寡言。一个面目混沌,但很勤快,不停拖地板擦桌子的就是他。再一个个子矮小,却能扛起比他本人还重的邮袋,总是毫无必要地忙着把袋子从这里挪到那里。四个人当中,他最喜欢说话,轮到他歇下,便一直跟我聊,聊地图。

“地图其实是看不完的,并且看了也蛮容易忘的。”他忧虑而幸福地说,怕我不懂似的,仔细解释,从省、市到县,到旅游景点,连一个小镇、一个农场,都有自己的地图。还有世界地图,每个洲的每个国家,每个国家的各个州、郡或地区。“反正我不怕,总归有得看的。不过,我比较喜欢中国地图,那些地名让人舒服。”他喜滋滋的,像是藏好了一辈子的粮食。

“万一看完了呢,你才二十多岁!”因为无所事事,我接着他的话。火车外黑乎乎的,除了远处偶尔的灯火,没有任何标记。谈天中,他经常警觉地停下来对我报地名:彭家湾、明港、焦庄、孟庙……这些小地方压根没站,也不停,可是他坚持:人家就在那儿!这方面,他好像的确是有些天赋,也可能是跑得太熟腻了——哪怕就是不往窗外看,他也能知道自己在线上的什么位置、在哪个地方附近。他指指脑袋,“我这里,有张很大很清楚的地图。”

“就是哪一天真看完了也不怕。”他犹豫了一下,接着小声地宣称,“因为我会自己设计地图。”

这算什么,我心中大不以为然,难道地图是房里的家具或晚上的菜谱,可以随便乱来吗?

他看出我的意思,但也不争辩。我们沉默了一会儿,但这紧凑的车厢实在太过无聊,我接着逗他,“真能画?地图怎么好乱画?”

他摇摇头,伸手取走我的采访本,翻到中间的连页处,咬了一两秒钟嘴唇,很快地画起来。

火车大声叹了一口气,新乡到了。我伸出头去看,地面一小堆邮袋,有两个接车员在守着,有点抖抖索索的样子,想来是冻的。班长和矮个子开始往下扔邮袋,扔完了下面的人再往上扔。四个人,像是小小的机器人儿一样,一声不吭地手脚配合。远处,有一些穿得鼓囊囊的旅客正往各个车厢口跑着挤着。不知为什么,在光照不足的站台,这远近两处毫不相干的情景看得人有些黯然神伤。他们上上下下地差不多刚弄完,车子叹一口气,又“哐哐哐”开起来。

重新坐到他身边,他大约刚刚画完,正盯着手中的图发愣。我拿过来一瞧,也同样愣住了:这图,画得太逼真了——“逼真”一词,也不甚准确,因为这图只是凭空捏造,并无模拟对象。

他所画的,应当是个偏僻小县的城区图,县府大院、托儿所、牙医诊所、电子管厂、自来水公司、人民公园、护城河、山岗、街巷、老城区与新区,以及新区外围的绕城公路,分布匀称合理,一应的设施与地貌皆煞有其事、详略得当。

我夸了几句,同时又想,就如同熟读唐诗三百首,他看了那么多的图,会这样“设计”,也很正常的。

他却有些走神,又把地图要过去细看了很久,才恋恋不舍地把本子还给我,十分认真地叮嘱我,“这张图,可别随便扔了。每次画好一张图,我就觉得,某个地方,正是这样存在的。这图不是我想象的,只是照那里的样子画出来而已。”

喜欢搞卫生的那个押运员正好在一旁抹窗户,听到个笑话似的直拍大腿,“这话说的!你天天都在画,瞧咱们床下那厚厚一大摞,难道真有那么些地方……”

3

他们大声报着袋子的编号,把刚接上来的邮袋一一核对,码齐,又把下一站需要卸下的另外分堆,足足忙了有半个时辰。矮个儿突然嚷肚子饿了,另外几个也附和。班长于是在台子上铺开一些袋子,是刚才晚饭没吃完的熟食——为了招待我而特地买的。大家一起呱叽呱叽吃起来。

一吃饭,就都开始聊了。我假装问东问西,暗中引着他们说说工作。

“哼,每隔一天,跑一趟北京,把我老祖宗几辈子、子孙几代的配额都跑完了。等退休了,我哪儿都不去,永远不坐火车。”

“我现在就是着急:不会正经睡觉了。就是回去睡在自己家床上,半小时左右就会醒一下,醒了往外面看,总觉得像在火车上。”这是爱抹桌子的那个人。

“他妈的,那是你。反正我能睡,到北京被头一蒙是睡,回南京被头一蒙还是睡。睡醒了上车,下了车再睡。”

“平心静气想一想,我倒是更喜欢火车,下来了反而觉得到处不对劲,看谁都奇怪。还是回到火车上踏实。哐里哐啷地响,东倒西歪地走,好!”

大家一气吃了许多凉食,都想喝点热水,一摇暖瓶,空了。他自告奋勇站起来去打,同时看我一眼,是邀我同行的意思。

要穿过一节长长的、充斥热气和巨大噪音的机械车厢,好像随时会爆炸,让人十分心憷。“这是……心脏,所有的发动……能源……”像介绍他家的客厅似的,他大声说,但只能听得断断续续。

到了前面的客车厢,硬座区,最常见的拥挤与纷乱里,烘热的怪味扑面而来,面带倦色的人们横七竖八,几有满目疮痍之感。他熟门熟路找到开水间,并跟一个睡眼惺忪的列车员打了个冷淡的招呼。

我们一起凝视着开水往暖瓶里流。他突然严肃地对我补充,“刚才,他们说的那许多,其实一句话就可以概括:客舍似家家似寄。”

我有些惊讶,这是句古诗啊!

他不好意思地一笑,“哦,以前碰巧听到一个旅客说过。当时没懂,后来越想,越觉得对。”

“但我与他们不同。”他忽然有些骄傲,“有个道理他们不知道,人啊,本来,就是活在地图上,睡觉、吃饭,怎么样都是在地图上的,从一个点到另一个点,从这条线到那个线,如此而已,移来移去,蚂蚁一样。所有人都一样,没什么好说的。”

他说得蛮有哲理似的,让人感到十分难过,却也无从反驳,或许是我也联想到自己不甚如意的工作。

两瓶水很快满了。我们又穿过那充满可怕噪声与热气的“心脏”,回到邮政车厢。那位刚才说“不会正经睡觉”的家伙却歪在窄窄的铺上朦胧睡去了,大家都轻脚绕着他走。

火车吞吞吐吐地慢下来,大约是到邯郸了。他把衣服束到裤腰里,扭一扭手腕,准备与搭档一起干活儿了。

我倒了半杯刚打的开水,小心地咂了一口,却发现完全是温的。一阵突如其来的消沉包围了我,我也开始乏了,勉强睁着眼睛往外瞧,吃惊地发现自己看到了一群极为纤弱的蚂蚁,正在闪闪发亮的铁轨上一只接一只地爬,无穷无尽地爬。

4

一到北京,他们都钻到供押运员休息的公寓里去了。我去了故宫,到下午回到公寓,已是双脚酸痛。车子要晚上九点多才开,我不常到北京,不玩似有点可惜,况且坐着也是干等,于是请他陪我到离公寓最近的月坛公园去。

看了几处没有样子的景点,天色渐渐晚了,我们便找了一个花坛坐下。

“来过吗?”我问他,突然发觉他一直都没怎么说话。

“没有,不喜欢玩。一下了火车,就感到精疲力竭,好像那1160公里长的线是我自己一步步走过来的似的。”他果然没有在车上有劲头了,像被抽了筋骨,整个人都是蔫的,“总之我最怕下车。你可能不信,我都觉得走在地面上很不舒服。”

他习惯性地用一根手指头在花坛的土里乱画,纵横交错,形成沟壑与河流。画了一会儿,又烦躁地用拳头全部抹去。我找了几个话题,他均简单敷衍,谈话难以为继。他跟在车上判若两人。

当地的居民们在四周三三两两地走动,有一搭没一搭地说些家常话,句句听得懂,但句句如隔云雾,有种离奇的失真感。在公园待得越久,越是觉得身首异处,真不如早点上车呢——我现在也跟他们一样了,下了火车,反不适应这按部就班、平常过活的人间。

重新上了车,大家好似分别良久重新团聚的亲人,有种羞涩的亲密感,互相招呼着放置生活用品。

我虽也感到安稳,但来时的新鲜感已经没了,加上累,更感坐卧不宁——车厢太小、太挤、太脏。我小口喝水。我穿过“心脏”去上厕所。我打盹,我醒来。我洗脸,我看窗外。我盯着表,瞪视每一分钟,直到两只眼睛发胀……难以克制地,我对这节车厢产生了强烈的厌恶,这走走停停、与世隔绝的空间,简直令人发狂。

他们几个却十分自在,尤其是他,重新精神焕发了。不知从哪里掏出一张地图,他找了个软和的邮袋,半倚半坐着,聚精会神地看。我强打精神凑过去,是菏泽市区地图,折痕处有些发毛。

“我每半个月研究一张市区图。半年可看十二张,下半年再复习一遍。等把全国的市看完了,就开始看县城,我正在托其他线上的人帮我买。”他语气里带着计划性的周详与安宁,一小时前在月坛公园的烦躁荡然无存了。我忽然间对他非常失望:他哪里有什么异秉,只是穷极无聊而已,借了那广阔无垠的地图,打发这狭窄绝望的空间而已。包括其他几个,都在想方设法让自己“悬空”,以某种方式离开这个车厢。我用几乎是不怀好意的目光打量——

班长在整理路单:那种记录邮袋上下的清单,像理钞票一样弄得十分齐整,连一点皱痕都要抹平。小个子在翻动邮袋,北京上来的很多,光是报纸,就有五十多袋,他干得直冒热汗、劲头十足,还嚷着嫌报纸太轻。另一个则仍在卖力地四处抹桌子抹窗户,全然不顾身边小个子正搅起的团团灰尘。

他们各自忙碌,像在行动又如静止,简直超然物外,好像这节拥挤混乱的车厢便是全世界的中心。时间轰然停止,距离永无远近,四季或冷热皆与此地无关,生老病死、爱恨情仇皆被排除在外……

我浑身一阵燥热,感到一种精神上的苦涩与剧痛。我突然感到,我与他们之间,隔着什么,那是十分要紧的关键,是与世界妥协相处的秘密,但我永远无法抵达——他们为什么那样安详?

我猛然扔下我的采访本,向他们愤怒地大喊,同时试图打开车窗,以呼吸一点冰冷的空气。也可能我什么都没做,只静静地坐在那里,挣扎在这光照不足的梦魇里,像夜空下在大海的波涛里浮沉。

5

有人递给我一杯水,同时躲开目光。不知道刚才发生了什么,只见他们几个聚拢在周围,似在小心地照料我。

班长问起我的工作,以及老家在哪里等。我如从梦里惊醒,在疲倦的懵然中勉强介绍起杂志社这个叫作“职业秀”的栏目。

他们好像很感兴趣似的,纷纷接话,向我介绍一些离奇的行当。

“我认识个人,专门在护城河和下水道里捉蚂蝗,你们想不到吧,那玩意儿可以卖出不错的价钱。”

“我有个邻居,每天骑个电动车,替超市配棒棒糖,就是收银台那个地方的棒棒糖,五毛钱一根。他驮了很多的糖,每天骑啊骑啊,我觉得很好玩。”

“南京盐水鸭爱吃的吧,嘿嘿,所以有个专门杀鸭子的差事,想想看,一上班,就开始杀,杀到下班。可怜,这个人肯定从来不吃鸭子。”

他老久没吭声,却另外起了个头,两只眼睛突地一闪,“要是可以另外选,你们想做什么?”

“这怎么好选?只有职业选我们,哪有我们选它。”班长真是老了,都没有假想的兴致。

小个子倒是当真,眨了一会儿眼睛,兴奋了,“举重!举重运动员。搬了这些年的袋子,我觉得我有这个特长。”

不会睡觉、总擦桌子的那个,打了个大哈欠,眼眶里一圈泪水,“睡觉!有没有工作是专门睡觉的?我就做那个!”

“你要是女的,就有!”

哈哈哈,大家有些抱歉地看我一眼,快活地大笑。

他没笑,极不满意这些胡闹,“你们真是的!我呢,想了很久了,就想要这样的工作:坐在一个特别安静特别大的地方,一动不动。不过,这到底是什么工作呢,我一直没想到,你们也帮我想想。”

“一动不动,挺难的啊……”大家都翻着眼睛。

小个子“咔咔”扭着手腕,有些不解,“一动不动……那你坐在那里干什么呢?”

“看地图啊!画地图啊!那还用说!”班长替他回答,“他能有别的?”

大家又哄笑起来,并无答案,各自散去——因为火车开始叹气了,下一站到了。可以看见站台上黑乎乎等车的人了。

6

大约又过了五六年,我重新碰到他。

这期间,我在一家厨具销售公司干过,挨家敲门,但少有人开门;做过小公司的文案,专门写糊弄人的漂亮话;谈过两个对象,然后分手;有亲人过世,但没有哭;暴雨天等公交车时浑身湿尽,感到生活顺流而下。

——对一切的小失意或是大失意,我都会模模糊糊想起多年前的火车上,有个喜欢地图的家伙,他说过的那句话:“人啊,怎么样都是在地图上的,从一个点到另一个点,从这条线到那条线,如此而已……”真没错,他说得很简单,很好,一下子触及生活的悲剧性,让我心平气和,甚至有些感谢他。

突然的见面,是在一个商场的打折区,最好不要碰到熟人的地方。

他先认出的我,“胖了一些吧,差点儿看不出。”他倒还是那么瘦,但似乎哪里不一样。

“怎么样?还跑北京线?”其实我最想问的是地图。说真的,我有点儿好奇,他现在该看到县城地图了吧,一个县接一个县地看,在那摇摇晃晃、通宵不眠的车厢里?

“早下线了。”他拈出一根烟,把我拉到商场逃生通道,“火车禁烟。下来我就抽上了,才发现烟是个好东西。对了,我们那个班,后来出了一点小事。”他大口吞烟,这使他看上去显得很平庸。

“怎么?”

“李伟丰,我们一起的,有一天掉下去,脊梁骨摔坏了。”

“掉下去?”我不明白。

“喏,就像你那回一样,突然打开窗户……”他不说了,掩饰地只继续吞烟。其实不一样啊,我那次毕竟并没有“掉下去”,但我多少有点儿羞惭。

不过,李伟丰是哪一个?我不清楚他们几个的名字,包括他。掉下去的,是矮个儿的还是总抹桌子的?抑或是那个工龄最长的班长?到底是哪一个,在其安详的假面之下,有着与我同样的焦躁——没完没了的铁路线上,灯光遥远的夜晚,像蚂蚁一样,从地图的边缘爬出来,企图摆脱这个世界。

“幸好……”我含含糊糊地说。

“对了,我曾经在你采访本上画过一幅县城地图,记得的?”他有些不好意思,但仍然把话说完,“后来,你一定是扔了吧?”

“没有没有,好好保存着呢。你不是让我千万不要扔的!”我差不多快忘了那张图,鬼知道在哪儿呢,他反正不可能跟我回家看吧,“怎么,你后来真在县城地图里看到一模一样的了?”

“哪里,我下来后就把所有的地图册都送人了,我自己画的那些假地图,通通扔了。今天碰到你,倒是巧,要知道,我一直惦记着,还有张地图在你那里,你今天一回去,也替我扔了吧,这样我就安心了。”

我感到一阵找不到疤的疼,以及凌空失足的空虚与崩坏。今天为什么要逛这个打折区呢?

想再问点儿什么,他却匆忙地掐了烟,“有事儿,先走了。记住啊,回去替我扔掉。”

本文选自鲁敏新书《九种忧伤》

-

- 画画的英语怎么读(他们在画画的英语怎么读)

-

2024-01-08 04:36:59

-

- 吃什么能快速美白(这些方法你知道吗)

-

2024-01-07 18:54:10

-

- 扁鹊本名叫什么?你知道吗?

-

2024-01-07 18:52:04

-

- 夏天的花有哪些品种(8种夏天常见的花,掌握好要点,才能安全度夏)

-

2024-01-07 18:49:59

-

- 圣诞节是哪天 ?你准备好圣诞礼物了吗?

-

2024-01-07 18:47:53

-

- 家安空调消毒剂怎么使用(空调消毒剂有用吗?怎么使用?装一网详解)

-

2024-01-07 18:45:47

-

- 韩语输入法(打韩语用什么输入法)

-

2024-01-07 18:43:41

-

- 蜂花粉的功效与作用(对心脑血管系统具有保护作)

-

2024-01-07 18:41:35

-

- 大田县是属于哪个市 ,人口超40万,距三明市129公里

-

2024-01-07 18:39:29

-

- 北方红豆杉的养殖方法?南北养护大不相同!

-

2024-01-07 18:37:24

-

- 拔罐的好处与功效 拔罐对身体有哪些好处?拔罐完不注意2件事,你可能就“白拔

-

2024-01-07 18:35:18

-

- 蚊香最里面断了怎么架起来 蚊香怎么架起来

-

2024-01-07 05:10:19

-

- 素圈手镯大了怎么办 给宝宝买的银手镯大了怎么办

-

2024-01-07 05:08:14

-

- 丝绸分为几种「丝绸可以分为哪些种类」

-

2024-01-07 05:06:09

-

- 水煮鱿鱼怎么煮 鱿鱼怎么煮不会缩水

-

2024-01-07 05:04:04

-

- 双休日银行可以办卡吗现在 双休日银行能办卡吗

-

2024-01-07 05:01:59

-

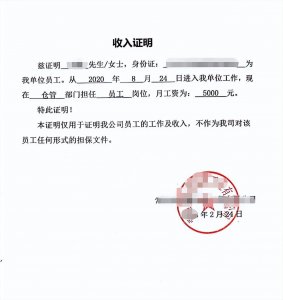

- 收入证明可以办吗?没上班没有收入证明?这里有途径

-

2024-01-07 04:59:54

-

- 石榴籽可以吃不有什么好处 石榴的籽可以吃吗吃了有什么好处吗

-

2024-01-07 04:57:49

-

- 生芒果为什么不能放冰箱 生芒果放冰箱可以吗

-

2024-01-07 04:55:44

-

- 生蚝怎么清洗内脏图解生蚝的口感 生蚝怎么清洗内脏图解生蚝处理

-

2024-01-07 04:53:39

云南本地人为什么不会被骗到缅甸(看看真实的缅北)

云南本地人为什么不会被骗到缅甸(看看真实的缅北) 中国一线男装10大品牌(盘点国内十大知名男装品牌排行榜)

中国一线男装10大品牌(盘点国内十大知名男装品牌排行榜)